日本の不動産取引形態には、仲介という方法があり、その仲介の中には、両手仲介と片手仲介があります。この両手仲介という形態は、世界的にも珍しいといわれています。ヨーロッパやアメリカでは売主と買主のエージェントは別々であることが原則で、両方の代理人にはなれません。

今回は、日本ならではの仲介形態である両手仲介の特徴とリスク、対策方法について解説します。

両手仲介とは。片手仲介との違いや違法性について

そもそも両手仲介とはどのような仲介の形式なのでしょうか。両手仲介は一般的な不動産売買だけでなく、投資用物件の売買においても行われます。まずは両手仲介と片手仲介の違いや違法性について解説します。

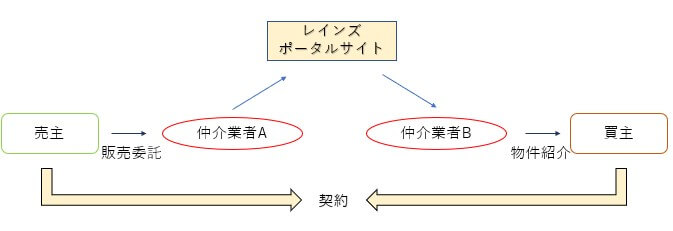

片手仲介とは

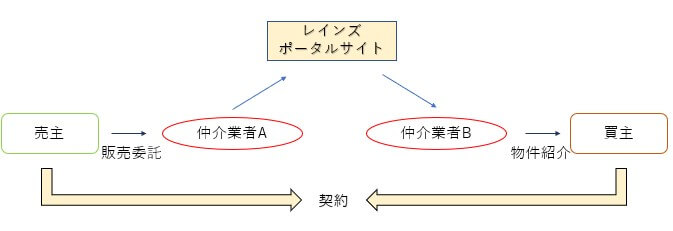

まずは片手仲介から説明します。片手仲介とは2社の不動産仲介会社が参加する契約形態のことで、次のようなイメージになります。

売買契約締結までの流れは以下のとおりです。

売主が仲介会社Aへ販売を依頼する

仲介会社Aがレインズ(不動産情報サイト)やポータルサイトへ物件を掲載し、募集をかける

物件情報を見た仲介会社Bが買主へ提案する

買主は内覧し購入の判断をする

このように、片手仲介では売主と買主それぞれに不動産会社が仲介に入ります。成約時に売主は仲介会社Aに、買主は仲介会社Bに仲介手数料を支払います。

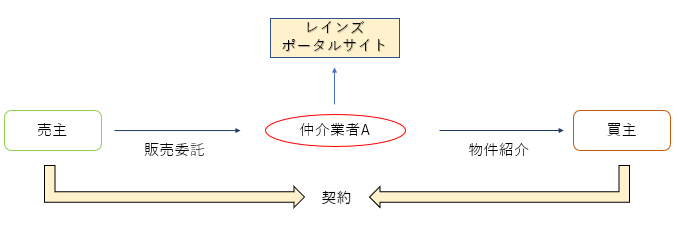

両手仲介とは

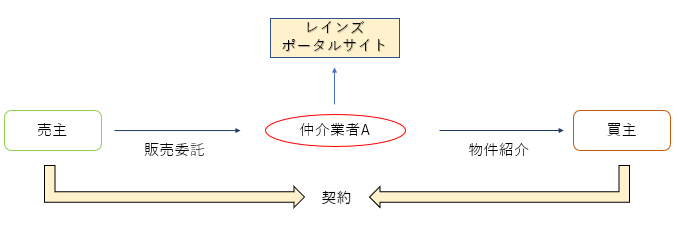

片手仲介は2社の不動産仲介会社が参加する契約形態であるのに対し、両手仲介は関わる不動産会社は1社のみとなります。そのため、仲介手数料は売主と買主双方から支払われるため、利益は片手仲介の2倍となります。

両手仲介で行う売買契約締結までの流れは以下のとおりです。

売主が仲介会社Aへ販売を依頼する

仲介会社Aがレインズ(不動産情報サイト)やポータルサイトへ物件を掲載する+買主へ提案する

買主は内覧し購入の判断をする

両手仲介は違法?

両手仲介は片手仲介よりも2倍の利益(仲介手数料)が見込めます。そのため不動産会社はできるだけ両手仲介となるように販売を進めていきますが、両手仲介自体は違法ではありません。

たとえば、売却に強い不動産会社ほど多くの購入希望者を抱えているため、販売委託を受け

た時点で購入顧客の検討がついていることもあります。このように、自然と両手仲介になるケースもあります。

プロが語る「両手仲介」とは

プロが語る両手仲介の問題点

海外でも両手仲介は行われている?

両手仲介を狙った「囲い込み」に注意!

両手仲介は違法ではありませんが、両手仲介をしたいがために不動産会社が販売活動を操作することがあります。不動産売買や不動産投資で頻繁に行われる「囲い込み」という手法です。

囲い込みとは

囲い込みとは、売主側の不動産会社が買主側の不動産会社から不動産購入申込書が提示されない状況を意図的に作り出すことをいいます。具体的には、買主側の不動産会社からの問い合わせに対して「既に申し込みが入っている」などとウソをつき、物件の募集を制限します。

このような囲い込み行為は、違法性が高いものの必ずしも違法と断言できる行為ではなく、売主の許可があれば合法となります。たとえば「悪質な業者が多いので、最初は弊社が厳選した顧客にだけ物件を紹介しますね」などと説明し、売主の許可を得られれば合法的に囲い込みは可能となってしまいます。つまり、囲い込みとは宅地建物取引業法やレインズ(不動産情報サイト)の規則の穴をついた行為だといえます。

囲い込みによる顧客のリスクとは

囲い込みをすることによって仲介会社は2倍の利益を得ることができますが、売主や買主にリスクはあるのでしょうか。ここでは囲い込みをされた場合のリスクについて解説します。

| 売主のリスク |

買主のリスク |

- 販売が長期化する

- ランニングコストがかかる

- 販売価格が下がる可能性がある

|

- 購入の機会が減る

- 売主に有利な契約となる可能性がある

|

〈売主のリスク〉販売が長期化する

不動産の売却は、レインズ(不動産情報サイト)やポータルサイトに掲載されている情報をもとに、すべての不動産会社で買主を探す仕組みとなっています。つまり、A社がレインズ(不動産情報サイト)やポータルサイトに物件を掲載すると、それを見た全国の不動産会社がその物件を顧客に紹介できるという仕組みです。

しかし、囲い込みをされた物件は販売依頼をした不動産会社しか買主を探すことができません。その結果、買主を探す窓口は1社となってしまい、販売が長期化してしまいます。

〈売主のリスク〉ランニングコストがかかる

不動産のランニングコストとは、「維持費」のことです。固定資産税や都市計画税、マンションであれば管理修繕費と駐車場代も固定費として発生します。これらの費用は売却が完了するまで継続します。

また、築10年目、20年目、30年目の戸建て住宅であれば外壁塗装や防水加工、防蟻処理、給湯器交換といった費用が発生します。つまり、販売が長期化することはランニングコストのトータル費用が増加することにつながります。

〈売主のリスク〉販売価格が下がる可能性がある

販売が長期化した不動産は「売れ残り」だと認定され、反響数が低下する傾向にあります。この場合、反響数を上げるためにも価格を改定する必要があります。

しかし、この価格改定は囲い込みがなければ不要だったかもしれません。そのため、囲い込みをされることで、売主は利益の損失を受けるおそれがあります。

〈買主のリスク〉購入の機会が減る

売主側の不動産会社が情報を規制することで、買主側の不動産会社は紹介できる物件が減ってしまいます。そのため、囲い込みがされている物件を購入したい場合、売主側の不動産会社に直接問い合わせをする必要があります。

しかし、売主側の不動産会社がどこの不動産会社なのかを見極めるのは困難です。

〈買主のリスク〉売主に有利な契約となる可能性がある

囲い込みをしている不動産会社は売主側の不動産会社です。そのため、最初に売主と販売プランを協議し計画を立案しており、売主に有利な契約条件で話を進めていく可能性があります。

買主側にも仲介会社がついていれば交渉ができますが、「こういうものです」と説明されると一般の買主では納得せざるを得ないでしょう。

このように、囲い込みされた物件の購入は買主が気づくことなく不利な条件で契約してしまう可能性があります。

囲い込みをすることによる不動産会社のリスクはない?

囲い込みをすることで売主と買主は大きなリスクと費用負担を受けますが、囲い込みをしている不動産会社自体にリスクはあるのでしょうか。

結論をいうと、不動産会社にはリスクはありません。

たとえば、販売価格が下がると不動産会社に支払う仲介手数料も下がります。しかし、不動産会社は両手仲介で利益を2倍にできるため、損をすることはありません。

また、販売が長期化した際のランニングコストなどについては売主が負担することなり、不動産会社が負担する費用は一切ありません。

このように、囲い込みをすることは不動産会社にとってはノーリスクで、リスクを負うのは顧客です。さらには、囲い込みをされていることが売主と買主にはわからないという状態が囲い込みの温床になっているといえるでしょう。

両手仲介を完全な悪だと言えない理由

不利な不動産取引をしないために

囲い込みは売主にも買主にもリスクが大きいため、売主は囲い込みを阻止する方法を知っておくべきです。囲い込みを防止するもしくは囲い込みを見極める方法について解説します。

一般媒介を選択する

囲い込みを防止するためのもっともポピュラーな方法は、不動産会社との媒介契約を一般媒介契約にすることでしょう。

媒介契約とは売主と不動産会社との間で締結される販売委託契約のことで、一般媒介契約を選択することで複数の不動産会社と契約できます。一般媒介契約であれば1社が囲い込みをしたとしてもそれ以外の会社が物件情報を展開できるため、囲い込みを防止できるでしょう。

反響のあった会社をチェックする

不動産会社との媒介契約が一般媒介契約以外だった場合、不動産会社は売主に対して1週間もしくは2週間に1回の頻度で販売状況の報告をすることが法律で決まっています。

その際には、反響があった日時や問い合わせがあった会社を確認できますが、あまりにも反響が少ない場合は囲い込みをしている可能性が高いです。もしそのような報告内容だった場合は、速やかに不動産会社を変えることをおすすめします。

不動産会社と担当者を吟味する

不動産会社を選択する際には、担当者が信頼できるかどうかがポイントです。高く早く売れることだけをアピールしたり強引に契約を迫ったりする担当者はおすすめできません。このような担当者は営業成績を優先し、囲い込みをする可能性があります。

顧客の利益を第一に考える担当者であれば、囲い込みなどの顧客が損失を受ける行為はしないでしょう。どこの不動産会社に依頼しても同じだと考えず、心から信頼のできる不動産会社、担当者を選択しましょう。

信頼できる不動産会社や担当者を見極めるポイントとは

代表取締役伊藤幸弘

両手仲介とは、売買取引において不動産会社が売主側と買主側の両方から仲介手数料をもらうことを指します。一方、片手仲介は片方からしか手数料をもらわない取引のことです。

不動産の売買では当然、売りたい人と買いたい人がいますので、両方から手数料をもらうのが両手取引、片方だけからもらうのが片手取引という形になります。

これを他の業界と比較すると分かりやすいのですが、例えば弁護士の場合、原告と被告を同時に弁護することはできません。それぞれの立場で弁護士を立てる必要があり、利益相反が生じるからです。

しかし不動産会社の場合は、高く売りたい売主と安く買いたい買主という利益が相反する両者の間に立って、同じ不動産会社が取引をまとめることができる仕組みになっています。これが両手仲介でよく問題視される点です。

両手仲介自体は法律違反ではなく、取引としては問題ありません。ただ、不動産会社が最大の利益を得るために、売主と買主の両方と交渉して両手で手数料をもらおうとすると、どうしても利益相反の構図が生まれてしまうのです。